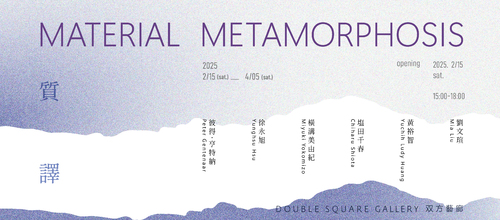

質譯

2/15 (Sat) - 4/5/2025 (Sat)

彼得.亨特納、徐永旭、橫溝美由紀、塩田千春、黃裕智、劉文瑄

展覽開幕|2025.02.15 (六) 15:00

展覽地點|双方藝廊 D1D2

藝術家|彼得.亨特納、徐永旭、橫溝美由紀、塩田千春、黃裕智、劉文瑄

双方藝廊將於 2025 年 2 月 15 日至 4 月 5 日推出聯展《質譯》(Material Metamorphosis),集結國內外六位知名藝術家:彼得.亨特納(Peter Gentenaar)、徐永旭、橫溝美由紀(Miyuki Yokomizo)、塩田千春(Chiharu Shiota)、黃裕智、劉文瑄。本次展覽聚焦於材質在當代藝術創作中的多重轉化與延伸,探索材質與空間、時間、身體、自然及記憶之間的動態對話。

當代藝術突破了對傳統材質的想像,透過材質的轉化與創造,藝術形式從繪畫、裝置到雕塑不斷延伸。 劉文瑄的創作延續了平面與空間結合的實踐,透過裁剪、折疊與黏貼等手工技術,將紙張從靜態的平面媒材轉化為結構豐富的藝術品。她的作品也以米粉編織成巨大網狀結構,宛如捕捉夢境的網,體現材質的轉化與情感的延展。塩田千春(Chiharu Shiota)的《State of Being》系列以層層交織的絲線構建出詩意的空間裝置。例如,《State of Being (Child’s Dress)》中的白色絲線包裹著一件白色洋裝,象徵純潔與開始,也暗示著結束與死亡。《State of Being (Buddha)》則以黑色絲線環繞佛像,營造出如同記憶網絡般的靜謐空間,呈現出深刻的冥想氛圍。絲線的交織如同自然紋理,承載了時間的痕跡與生命的重量,將個體記憶轉化為宇宙性的沉思。

黃裕智的金屬線材編織,同樣在細膩與強韌之間尋找平衡, 看似柔軟輕盈的雕塑,實由金屬線多層交織而成,展現材質在剛與柔、輕與重的對話,構築出動態且充滿生機的空間氛圍。隨著光影變化而延伸至空間,仿若植物般自然生長。在光線下,金屬閃爍微光,觀者可隨著角度的改變發現隱約流動的光影變化,形成空間與觀者之間的有機互動,展現材質的柔韌與包容。徐永旭以陶土作為媒介,透過按壓、捏塑等身體動作,賦予陶土有機的自由形態。他解放了陶土作為傳統媒材的固有限制,將身體的行為與材料的反應緊密結合,使創作過程成為材料與藝術家之間的動態對話。橫溝美由紀(Miyuki Yokomizo)則透過雕塑化的繪畫手法,結合自然元素與藝術行為,展現出介於偶然與可控之間的張力。她在畫布上設置螺絲釘與細繩,將顏料以彈射的方式覆蓋,形成富有雕塑深度與光影流動的視覺效果,模糊了繪畫與雕塑的界限。彼得.亨特納(Peter Gentenaar)專注於植物纖維的自然特性,透過特殊機器將纖維釋放成懸浮於水中的絲狀,並讓其在乾燥過程中自然捲曲與變形。他的紙雕作品以豐富的褶皺與紋理模擬自然界的地形與流水,突破了紙漿作為靜態媒材的限制,賦予其強烈的動態與生命感。

這些藝術家的創作,以各自獨特的視角探索了材質、身體、空間與自然之間的關聯。劉文瑄透過精緻的手工工序賦予材質空間與結構感,塩田千春則將絲線織成記憶與情感的視覺詩篇,黃裕智將金屬編織以柔性詮釋,徐永旭以身體行為挑戰陶土的固定形態,橫溝美由紀則在顏料與線條的自然流動中創造出光影與空間的對話,彼得.亨特納以植物纖維捕捉自然生命力,這些材質的轉化與形式的創造不僅模糊了繪畫與雕塑的邊界,更成為思考空間、時間與身體之間關係的重要媒介。這些創作重新定義了材質在藝術中的角色,展現了藝術創造與觀念之間的豐富對話,為藝術與自然、身體與思想之間的交流開拓了新的可能性。